防災の知識を蓄える

防災について学ぶ「防災塾」

J:COM安心安全チーム、東京担当小矢島です。

最近、地震が多く発生していて皆さんの防災意識が高まってきているのではないでしょうか?

防災とは災害が発生した時、被害を未然に防止できるよう備えることをいいますが、その方法や対策は多岐にわたります。

意識を高め知識を蓄えることで、災害時の行動は大きく変わります!

そこで、今回は世田谷区で開催されている「防災塾」についてご紹介します。

まちづくりセンターごとに防災塾を展開

「防災塾」は、地区防災力の向上、そして地域で災害が起きた時の準備と行動計画を作る「地区防災計画」策定の支援を目指し展開されてきました。

現在は計画を見直したりブラッシュアップを目的として実施されています。

今年2月には、奥沢・東玉川地区区民防災会議主催による防災塾が開催されました。

奥沢・東玉川地区区民防災会議の特徴

奥沢・東玉川地区区民防災会議は、住民によって運営されている防災地域ネットワークで、1998年に発足しました。

災害に強いまちづくりに向けて、日ごろから積極的に活動しています。

避難所に指定されている学校で避難所開設訓練の実施や、いざという時に助け合えるよう、普段からの関係づくりを強化し子どもから大人まで幅広い世代が関われる催しの開催などをしています。

防災塾のテーマ「在宅避難はなぜ必要なのか!?」

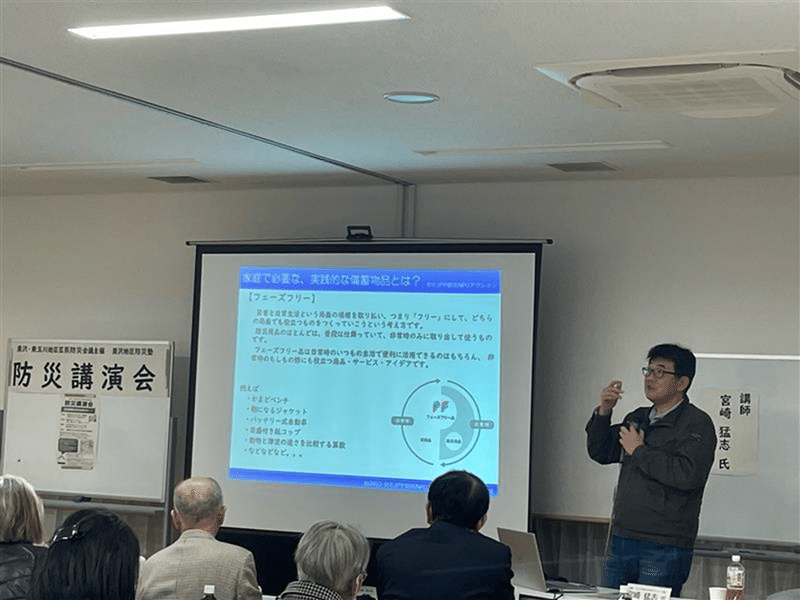

今回の防災塾の講師は、せたがや防災NPOアクション代表やNPO法人国際ボランティア学生協会(IVUSA)理事を務める宮﨑猛志さん。

1993年の北海道南西沖地震の救助活動に始まり、阪神淡路大震災、東日本大震災とこれまでに数多くの災害現場で支援活動を経験されています。

宮﨑さんは、「災害発生=避難所へ避難する」という認識を持っている人が現状でも多くいること、震災後、停電・断水していたとしても「津波で家が流されていない方は、在宅避難を選択している」という災害現場での情報を話されていました。

大切なことはメリット・デメリットを考え選択肢を確保しておくこと。

家族に負傷者などがいなく、住宅に危険な破損がなければ、住み慣れた家での生活によりストレスの軽減や心身の健康が保ちやすい「在宅避難」という選択肢、また、指定避難所の密集を避けるために、自主避難や縁故避難、車中避難といった選択肢も視野に入れておく大切さを話されていました。

フェーズフリーを取り入れていますか?

フェーズフリーとは、災害と日常生活という垣根を取り払い、どちらの局面でも役立つようにしていく考え方。つまり、日常の中に防災を取り入れるというもの。

例えば、飲料水などまとめて購入しストックしておけば、いざというとき備蓄品として役立ちますよね?

飲用以外にも、カセットコンロがあればお湯を沸かせます。生ごみを入れる臭いの漏れない袋は、災害時の簡易トイレに役立ちます。

このような対策が防災につながるということなんです。

まずはできることから防災対策を

防災と聞くと、かたいイメージを持つ方がいるかもしれませんが、フェーズフリーのように「気づいたら防災につながっている!」ということがあるかと思います。ぜひ皆さん、まずは身近なところから気づき、始めてみてはいかがでしょうか?

■せたがや防災NPOアクション

世田谷区内でさまざまな活動を行っている企業・団体等が日頃から顔の見える関係をつくり、発災時にもすみやかに連携できるよう2014年に発足。

発災後、世田谷区等と連携しながら日頃からのネットワークを活用して地域の被災状況を把握することにより、いち早く必要な支援へつなげていくことを目指している。